嵯峨嵐山に建つ臨済宗の禅刹・天龍寺は、足利尊氏が後醍醐天皇の菩提を弔うため暦応2年(1339)に創建した寺院であり、現在は京都五山の一位として栄えました。

開山の夢窓疎石は鎌倉時代末、南北朝時代、室町時代初期にかけての禅僧で作庭家・漢詩人・歌人としても知られている人物です。

かつては名勝嵐山や渡月橋、天龍寺の西側に広がる亀山公園なども境内地とする巨大寺院でしたが、現在はかつての10分の1、3万坪を残すのみとされています。

法堂(はっとう)の天井に描かれた雲龍図や、日本最初の史跡・特別名勝に指定された「曹源池庭園(そうげんちていえん)」など見どころがたくさんあります。

Tenryu-ji 天龍寺

- 史跡情報

- 山号

- 霊亀山(れいぎざん)

- 宗旨

- 臨済宗

- 宗派

- 臨済宗天龍寺派

- 寺格

- 大本山、京都五山第一位

- 本尊

- 釈迦如来

- 創建年

- 康永4年(1345年)

- 開山

- 夢窓疎石

- 開基

- 足利尊氏

- 正式名

- 霊亀山天龍資聖禅寺

史跡「天龍寺」のポイント紹介

-

足利尊氏と後醍醐天皇について

Ogata Gekko, Public domain, via Wikimedia Commons

天龍寺は足利尊氏が後醍醐天皇の菩提を弔うために建立した寺院です。

後醍醐天皇は元弘の変で北条得宗家が主導権を握る鎌倉幕府を滅ぼして天皇を中心とした政治を目指す「建武の新政」を断行した人物であり、足利尊氏は元弘の変で後醍醐天皇側に立って戦い共に鎌倉幕府を倒した人物です。

そんな二人ですが後に袂を分かち敵味方に分かれて戦うことになります。

後醍醐天皇と足利尊氏の戦いは尊氏の勝利に終わり、その後、後醍醐天皇は最終的に吉野に逃れて南朝を開き、南北朝時代が始まることになりました。 -

天龍寺船について

天龍寺の造営費用として尊氏や光厳上皇などが荘園を寄進するなどしましたが費用が足りず、そのため夢窓疎石の提案を受けて元冦以来途絶えていた元との貿易を再開することになりました。この時の船は「天龍寺船」として有名です。 -

曹源池庭園(そうげんちていえん)は最初の史跡・特別名勝指定

開山となった夢窓疎石が作庭した庭園で、国の史跡・特別名勝に指定されています。

開山となった夢窓疎石が作庭した庭園で、国の史跡・特別名勝に指定されています。

夢窓疎石は鎌倉末期・南北朝・室町初期に活躍した禅僧で、作庭家、漢詩人、歌人としての才もあった人物でした。

彼が手掛けた庭園の多くは京都の西芳寺や鎌倉の瑞泉寺など多くが国の特別名勝に指定されています。

池泉回遊式庭園のひとつとして、嵐山や亀山を借景として取り入れたつくりとなっています。

池泉回遊式庭園とは、大きな池を中心に、築山、小島、橋、名石などを配置した庭園で、室町時代における禅宗寺院や江戸時代における大名などの好まれた型式でした。 -

法堂(はっとう)の八方睨みの龍の「雲龍図」

法堂(はっとう)の天井には八方睨みの龍を描いた「雲龍図」が描かれています。

これは開山の夢窓国師650年遠諱記念事業として日本画家の加山又造画伯により描かれたもので、どこから見ても、鑑賞者のほうを睨んでいるよう見えるよう描かれているものです。

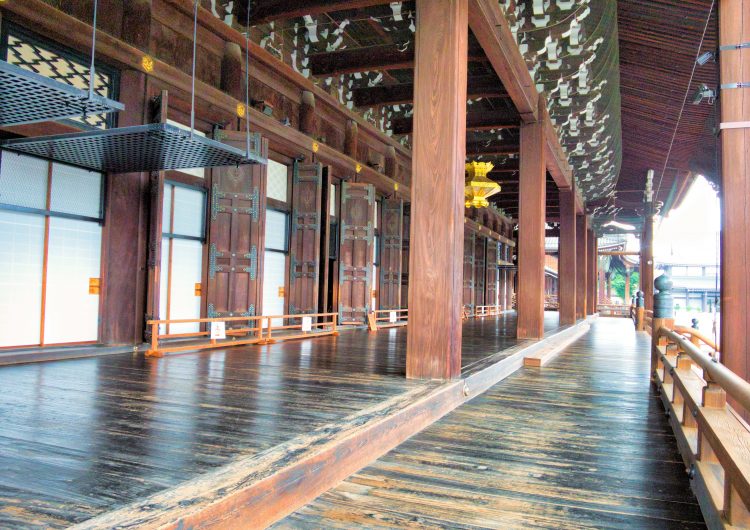

ちなみに、法堂は幕末の禁門の変(蛤御門の変)で薩摩藩の兵火に見舞われた際、奇跡的に消失を免れた塔頭・雲居庵の禅堂を法堂兼仏として移築したものです。

雲竜図はこちら

史跡を選択

- 地図アイコン

この史跡が登場する史跡記事

天龍寺

嵯峨嵐山に建つ臨済宗の禅刹・天龍寺は、足利尊氏が後醍醐天皇の菩提を弔うため暦応2年(1339)に創建した寺院であり、現在は京都五山の一位として栄えました。 開山の夢窓疎石は鎌倉時代末、南北朝時代、室町時代初期にかけての禅僧で作庭家・漢詩人・歌人としても知られている人物です。 かつては名勝嵐山や渡月橋、天龍寺の西側に広がる亀山公園なども境内地とする巨大寺院でしたが、現在はかつての10分の1、3万坪を残すのみとされています。 法堂(はっとう)の天井に描かれた雲龍図や、日本最初の史跡・特別名勝に指定された「...

ロード中です。しばらくお待ちください。

史跡「霊亀山 天龍資聖禅寺(天龍寺)」の口コミ Googleの口コミより出力

-

投稿者:MP

嵐電嵐山駅駅すぐにあります。 「雲龍図」はどこから見ても天上の龍が睨んで見えるとのこと。平面に描かれているのに陰影で遠近感を出して立体的に見え、じっと見てると飛び出して見えるのが凄いです。 「曹源池庭園」は広く雄大でいつまでも見ていられます。春は桜、秋は紅葉が楽しめるのでおすすめです。 色々見所はありますが、各場所で拝観料がかかります。

-

投稿者:松井信一

竹林の小径に隣接され、渡月橋も近い

-

投稿者:32

天井の龍の画がすばらしい。 どの方角から見ても、天井の龍と目が合い、不思議な感覚になる。 建物の中に居る女性の案内?の方に、どの様に画を書くのか尋ねたところ、とても親切に教えてくれた。 そのすぐ後に、和尚さんがやって来て、描き方や、龍と目が合う理由を説明してくれ、とても良いお話を聞くことが出来た。 見学しているみんなと一緒に、龍の目を見ながら移動すると、顔が動くように見え、自分だけで見学していたら、分からなかった事を体験する事が出来て良かった。 さすがにお話の仕方も上手く、聞いてる人を飽きさせず、もっと話を聞きたくなるような感じでした。 たまたま期間限定?で、解放していた時期らしく、普段は見られないそうですが、とても良かったです。

-

投稿者:松村直彦

世界文化遺産の天龍寺、臨済宗天龍寺派の大本山で、京都五山の筆頭です。 足利尊氏が後醍醐天皇の冥福を祈る為に、後嵯峨上皇の亀山殿の跡地に建てられました。法堂の天井に描かれた巨大な雲龍図や禅僧で作庭家でもあった夢窓国師が手掛けた池泉回遊式庭園「曹源池庭園」が有名です。春は枝垂れ桜、秋は紅葉と季節により様々な風景が楽しめます。 名勝嵐山や渡月橋、天龍寺の西側に広がる亀山公園等の広大な敷地も天龍寺の境内地だったそうです。

-

投稿者:nb 123

嵐山の名刹。紅葉の時期の庭園が人気がありますが、春夏秋冬、それぞれに味わい深く、表情があると思います。 最近、嵐山界隈の観光客が多いせいか、境内も多くの人で混んでいるため、時間を選んで拝観したほうが良いと思います。 北門側は人気の竹林の小路に面しているため、これまた外国人観光客を中心に混雑していることが多く、そちらに抜けるのもあまりお勧めできません。 結局、朝一番に拝観するのがお勧めです。 2020年11月追記 一年ぶりに訪問。 コロナ禍の影響で外国人観光客がほとんどいない嵐山界隈は本来の落ち着いた雰囲気があり、期待した通りでした。 地域経済への影響を考えれば痛し痒しの状況ですが、この落ち着いた雰囲気が本来の嵐山・嵯峨野だと改めて思いました。 この紅葉シーズン、今が良い機会だと思います。

会員による投稿

通常コメント ※非会員も投稿できます

コメントを投稿しませんか?

歴探巡旅は旅と歴史をテーマにしたポータルサイトです。

ユーザーの皆様とともにコンテンツを作り上げ盛り上げ交流していきたいという思いのもの運営しております。

写真付きのコメントも歓迎します。

史跡にまつわる逸話や感想など、歴史好きな皆様の投稿をお待ちしております。

史跡「天龍寺」についての読者投稿

コメント投稿

天龍寺(てんりゅうじ)は、京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町にある臨済宗天龍寺派の大本山の寺院。山号は霊亀山(れいぎざん)。本尊は釈迦三尊。正式には霊亀山天龍資聖禅寺(れいぎざんてんりゅうしせいぜんじ)と号する。開基(創立者)は足利尊氏、開山(初代住職)は夢窓疎石である。足利将軍家と後醍醐天皇ゆかりの禅寺として京都五山の第一位とされてきた。「古都京都の文化財」としてユネスコ世界遺産に登録されている。

メインのカテゴリーが『天龍寺』と同じ史跡の一覧

史跡記事の過去のアーカイブです。史跡記事ではテーマに関連する様々な歴史的名所をご案内します。

各名所についての細かい内容についても知ることが出来ますのでぜひご覧ください。

-750x530.jpg)

いますぐ会員登録を行いスーパーコメントでこの史跡の記事を作成しませんか?

歴探巡旅は旅と歴史をテーマにしたポータルサイトです。

ユーザーの皆様とともにコンテンツを作り上げ盛り上げ交流していきたいという思いのもの運営しております。

スーパーコメントは写真付きのコメントで会員であれば自分のコメントを編集したり削除したりできます。

また、自分のコメントが一覧表示されたページが自動で作成されて表示されます。