高山寺は所有する文化財が多いことで知られ、最初の漫画としてよく取り上げられる「鳥獣人物戯画」をはじめ、国宝8点、重要文化財1万点余りを所蔵しています。茶の発祥地でもあり、実質的な開基となる明恵上人が、宋からの帰国僧である栄西からもらい受けた茶の実を栽培したという、日本最古の茶園があります。ここから宇治に茶の栽培が伝えられ全国的に広まっていったとのことです。境内には「日本最古之茶園碑」が建てられています。

また、高山寺のある栂尾山は紅葉の名所であり、特に国宝に指定されている「石水院」からの紅葉の眺めは非常に素晴らしいものがあります。

(photo by.京都フリー写真素材集)

Kozanji 栂尾山 高山寺

- 史跡情報

- 山号

- 栂尾山(とがのおざん)

- 宗派

- 真言宗系単立

- 本尊

- 釈迦如来

- 創建年

- 1.伝・宝亀5年(774年) 2.建永元年(1206年)

- 開基

- 1.伝・光仁天皇(勅願) 2.明恵

- 文化財

- 石水院、鳥獣人物戯画ほか(国宝) 乾漆薬師如来坐像、宝篋印塔、絹本著色華厳海会諸聖衆曼荼羅図ほか(重要文化財)

史跡「栂尾山 高山寺」のポイント紹介

-

実質的な創建は明恵から~後鳥羽上皇から栂尾の地を与えられ高山寺を中興

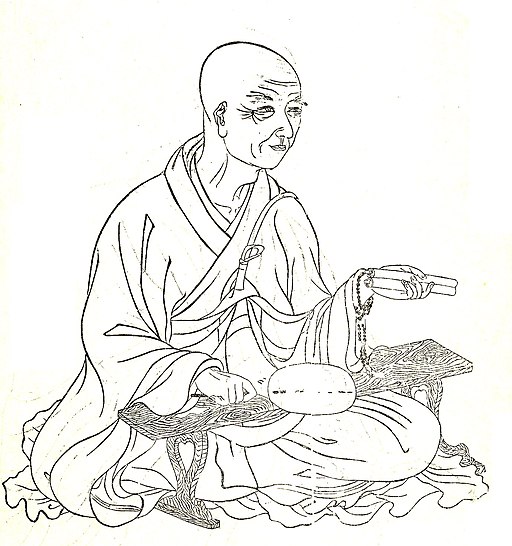

English: Tani Bunchō et al.日本語: 谷文晁ほか, Public domain, via Wikimedia Commons高山寺の立つ栂尾山は古代より山岳修行の地であり、宝亀5年(774年)光仁天皇の勅願により建立されたと伝わっています。

English: Tani Bunchō et al.日本語: 谷文晁ほか, Public domain, via Wikimedia Commons高山寺の立つ栂尾山は古代より山岳修行の地であり、宝亀5年(774年)光仁天皇の勅願により建立されたと伝わっています。

平安時代の頃には近くの神護寺の別院とされていて、神護寺十無尽院(じゅうむじんいん)と称されていました。

高山寺の実質的な開祖となるのは明恵【明恵房高弁(1173-1232)】からで、彼は武士である平重国と、紀州の豪族湯浅家の娘との間に生まれ、幼時に両親を亡くし、9歳で生家を離れ、母方の叔父の神護寺の僧・上覚(1147-1226)のもとで仏門に入り修行しました。

彼は34歳の時に後鳥羽上皇から栂尾の地を与えられ高山寺を中興しますが、この時に下賜された「華厳経」の中の句「日出先照高山」(日、出でて、まず高き山を照らす)が高山寺の寺名の由来となっています。

明恵は当時流行していた「専修念仏」を批判し、菩提心や戒律を重視する立場をとりましたが、彼の思想は北条泰時が制定し、武家の法の基本となった「御成敗式目」に強い影響を与えたといわれています。

明恵が後鳥羽上皇から栂尾の地を与えられてより20数年を経た寛喜2年(1230年)に作成された「高山寺境内の絵図」には、当時の様子が描かれており、大門、金堂、三重塔、阿弥陀堂、羅漢堂、鐘楼、経蔵、鎮守社などがあったことが知られるが、現存するのは、当時「経蔵」と呼ばれた「石水院」のみとなっています。

石水院(国宝)は、鎌倉時代の建築で、後鳥羽上皇の学問所を下賜されたものと伝えられ、

明恵の住房跡とも伝えられています。

外観は住宅風で、経蔵として造られた建物を改築したものと見られています。

明治22年(1889年)に現在地に移築されました。

他に、仁和寺から移築した金堂や明恵の肖像彫刻(重要文化財)を安置する開山堂などいずれも江戸時代の建築物です。 -

鳥獣人物戯画

Kyoto National Museum, Public domain, via Wikimedia Commons国宝8点、重要文化財1万点余りという膨大な文化財を有する高山寺ですが、とりわけ鳥獣人物戯画(戯画)は日本で最初の漫画ともいわれ大変有名な絵巻物です。

Kyoto National Museum, Public domain, via Wikimedia Commons国宝8点、重要文化財1万点余りという膨大な文化財を有する高山寺ですが、とりわけ鳥獣人物戯画(戯画)は日本で最初の漫画ともいわれ大変有名な絵巻物です。

12世紀中期~13世紀中期の作品とされていて、筆者は鳥羽僧正覚猷(とばそうじょうかくゆう)とされてますが、確証はありません。四巻はそれぞれ制作時期や筆致・画風が異なっており、複数の作者により描かれたものと推測されています。

全体の構成としては、甲・乙・丙・丁と呼ばれる全4巻からなり、動物や人物を戯画的に描いており、特にウサギやカエルやサルなどが擬人化されて描かれた甲巻が有名です。

甲・丙巻が東京国立博物館に、乙・丁巻が京都国立博物館に寄託保管されています。

以下、巻毎に以下のような構成になっています。

■ 甲巻・・・雑多な動物たちによる水遊び・賭射/賭弓・相撲といった遊戯や法要などの場面が描かれています。

■ 乙巻・・・うま・牛・鷹・犬・鶏・山羊といった身の回りの動物から豹・虎・象・獅子・麒麟・竜・獏といった動物の生態が描かれています。

■丙巻・・・前半10枚は人々による遊戯を、後半10枚は動物による遊戯が描かれています。

■丁巻・・・人々の遊戯、法要、宮中行事などが描かれています。

-

紅葉の名所としての高山寺

栂ノ尾(とがのお)、槇ノ尾(まきのお)、高雄からなる三尾(さんび)エリアは京都市北西部の紅葉の名所として知られており、それぞれ、栂ノ尾の高山寺、槇ノ尾の西明寺、高雄の神護寺と紅葉の美しい寺です。

栂ノ尾(とがのお)、槇ノ尾(まきのお)、高雄からなる三尾(さんび)エリアは京都市北西部の紅葉の名所として知られており、それぞれ、栂ノ尾の高山寺、槇ノ尾の西明寺、高雄の神護寺と紅葉の美しい寺です。

高山寺の紅葉は国の史跡に指定されるほどであり、特に石水院(せきすいいん)からの紅葉の眺めや、17枚の正方形の石敷きが並んだ表参道の紅葉など圧巻です。

高山寺の紅葉の見頃は例年だと11月中旬頃です。

(photo by.京都フリー写真素材集)

ロード中です。しばらくお待ちください。

史跡「高山寺」の口コミ Googleの口コミより出力

-

投稿者:チェルトナム

石水院のみ伺わせていただきました。 よく拝見する景色、少し木々が密集しすぎかな?とも思いましたが、紅葉の時期を考えるとこれくらいが良いのでしょう。 寺の真下を通るバイクの音などは残念でしたが、念願の新緑の時期に念願の場所に来られて満足です。 ゆっくり出来ましたし、お坊さんの説法も大変分かりやすかったです。

-

投稿者:皆美菜々子

なかなか紅葉の良い時期に訪問できませんが、この秋には伺いたいものです。 とても静かな平日でゆっくりと鳥獣戯画を見させて貰いました。何の吹き出しも無いのに、会話が聞こえてきそうな生き生きとしたタッチにただただ感服です。 庭も縁側に座りゆっくりと眺めました。紅葉そして桜とどちらも美しい事と思います。車で行きましたが、バスが京都駅から出発しているかと思います。京都駅から結構な距離の為、土日以外は穏やかに拝観できそうです。

-

投稿者:藤田よし子(ヨッコ)

有名な鳥獣戯画が納められているお寺です。本物は展示されていませんでしたがレプリカを拝見しました。私はこの絵が好きでこれ迄もいくつか購入して飾っていますが今回はテーブルクロスを購入。また抹茶を頂いた時に供された和菓子も美味しくて購入しました。お庭もとっても素敵でした。

-

投稿者:y y

仏像要素はありませんが、とてもいいお寺でした。紅葉のハイシーズンでも混み合っておらず空気もきれいで、景色も素晴らしかったです。バス停近くのごはん屋さんも川を見ながら食事ができて良かった。

-

投稿者:Isatty Dote

11/5紅葉にはまだ少し早かったかな。 表参道から登っていき受付を越えたぐらいから空気が変わるような感覚になり巨木が立ち並び圧倒されます。境内はワンコもOKなのが嬉しい‼️

会員による投稿

通常コメント ※非会員も投稿できます

コメントを投稿しませんか?

歴探巡旅は旅と歴史をテーマにしたポータルサイトです。

ユーザーの皆様とともにコンテンツを作り上げ盛り上げ交流していきたいという思いのもの運営しております。

写真付きのコメントも歓迎します。

史跡にまつわる逸話や感想など、歴史好きな皆様の投稿をお待ちしております。

史跡「栂尾山 高山寺」についての読者投稿

コメント投稿

高山寺(こうざんじ、こうさんじ)は、京都市右京区梅ヶ畑栂尾町(とがのおちょう)にある真言宗系単立の寺院。山号は栂尾山。本尊は釈迦如来。

栂尾は京都市街北西の山中に位置する。創建は奈良時代と伝えるが、実質的な開基(創立者)は、鎌倉時代の明恵である。もともとここにあった神護寺の子院が荒廃した跡に神護寺の文覚の弟子であった明恵が入り寺としたものである。「鳥獣人物戯画」をはじめ、絵画、典籍、文書など、多くの文化財を伝える寺院として知られる。境内が国の史跡に指定されており、「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されている。

メインのカテゴリーが『栂尾山 高山寺』と同じ史跡の一覧

史跡記事の過去のアーカイブです。史跡記事ではテーマに関連する様々な歴史的名所をご案内します。

各名所についての細かい内容についても知ることが出来ますのでぜひご覧ください。

いますぐ会員登録を行いスーパーコメントでこの史跡の記事を作成しませんか?

歴探巡旅は旅と歴史をテーマにしたポータルサイトです。

ユーザーの皆様とともにコンテンツを作り上げ盛り上げ交流していきたいという思いのもの運営しております。

スーパーコメントは写真付きのコメントで会員であれば自分のコメントを編集したり削除したりできます。

また、自分のコメントが一覧表示されたページが自動で作成されて表示されます。