延暦寺はかつては高野山の金剛峯寺と並んで平安仏教の中心寺院であり、日本の歴史に大きな影響をあたえた寺院といえます。

仏教思想的には天台宗の総本山であると同時に、鎌倉新仏教の母体として数多くの名僧を輩出して思想上の影響を与えました。

また政治的には院政期に「強訴」と呼ばれる僧兵の暗躍や、織田信長による焼き討ちなどの出来事もあり宗教・思想上だけの存在ではない「政治性」の高い側面も持ち合わせてきました。

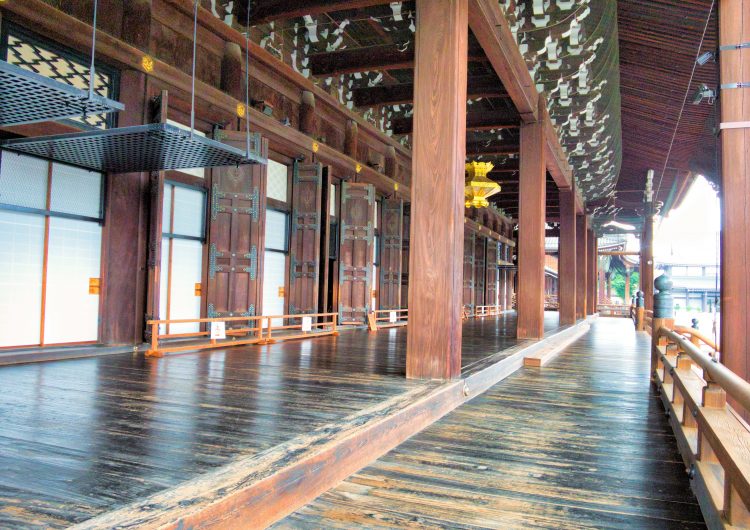

延暦寺という呼び名も、比叡山にある一つの堂宇を指して呼ぶ言葉ではなく、「三塔十六谷」と呼ばれる100ほどの堂塔の総称として呼ばれます。

山全体が大きく3つのエリアに分かれており、それぞれ東塔(とうどう)、西塔(さいとう)、横川(よかわ)と呼ばれておりそれぞれに本堂があります。

特に東塔(とうどう)エリアにある「根本中堂」(こんぽんちゅうどう)は延暦寺の中心的仏堂であり、伝教大師・最澄が延暦7年(78年8)に創建した一乗止観院(いちじょうしかんいん)が発展したものとなります。

また、厳しい修行の道場としても存在し「十二年籠山行」や「千日回峰行」などの修行が現代でも続けられています。

平成6年(1994年)「古都京都の文化財」の一環としてユネスコの世界遺産に登録されました。

Enryakuji 比叡山延暦寺

- 観光情報

- 史跡情報

- アクセス

- 詳しくは公式ページをご覧ください

https://www.hieizan.or.jp/access

- 巡拝時間・料金

- 延暦寺諸堂巡拝時間、延暦寺諸堂巡拝料など詳しい情報は公式ホームページまで

https://www.hieizan.or.jp/access

- 拝観料

- 延暦寺諸堂巡拝料

東塔・西塔・横川共通券

大人:1000円

中高生:600円

小学生:300円

※ 中高生以上は20名以上の団体料金あり

※ 国宝殿(宝物館)拝観料は別

- お気に入り

-

- 山号

- 比叡山

- 宗派

- 天台宗

- 寺格

- 総本山

- 本尊

- 薬師如来

- 創建年

- 延暦7年(788年)

- 開山

- 最澄(伝教大師)

- 正式名

- 比叡山延暦寺

- 別称

- 比叡山、叡山

史跡「比叡山延暦寺」のポイント紹介

-

平安時代初期に伝教大師最澄により創建された延暦寺

Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

最澄は俗名を「三津首広野」(みつのおびとひろの)といい、天平神護2年(766年)、近江国滋賀郡の豪族の家に生まれました。

天台宗の伝承では、現在の生源寺が生まれた場所とされています。

15歳の時に近江国分寺の行表のもとで得度(出家)して最澄と名乗り、20歳の時に奈良の東大寺で受戒し正式の僧なりました。

このままであれば官僧として不自由のない人生が約束されていたにもかかわらず、満足しなかった最澄は、具足戒を受けてほどない延暦4年(785年)7月中旬に比叡山に籠り修行と経典研究に明け暮れる日々を過ごすようになりました。

その日々の中で、比叡山に小堂を立てて自作の薬師像を安置し一乗止観院と称しました。これが比叡山の中心的仏堂である「根本中堂」となります。

延暦23年(804年)、最澄は短期の留学生となる還学生(げんがくしょう)として遣唐使船で唐に渡りました。

この時、偶然にも同じ遣唐使船の別の船には空海も乗船していました。

唐に渡った最澄は、法華経を中心に、天台教学・戒律・密教・禅の4つの思想(四宗相承)を幅広くを学び帰国後に天台宗を開きます。

唐で幅広く学んだことで、その後延暦寺は仏教の総合大学として発展を続け、後の浄土宗や禅宗などの宗祖を多く輩出することになりました。

そして延暦25年(806年)日本天台宗の開宗が正式に許可されます。

しかし、比叡山に大乗戒壇を設立することは終生かなわず、正式に大乗戒壇が認められたのは最澄の死後7日目となる弘仁13年(822年)の事でした。大乗戒壇が認められたことにより、その後、比叡山は奈良の旧仏教から完全な独立を達成し、独自に僧を養成できるようになり、その後の発展につながっていきました。 -

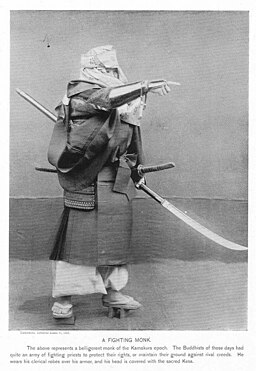

僧兵の暗躍と強訴 - 白河法皇をも悩ませた北嶺の山法師

KAZUMASA OGAWA, Public domain, via Wikimedia Commons

最澄の純粋な求道と救済の精神からはじまった延暦寺も、時代が進むにつれて次第に堕落していきます。

平安時代も後期にはいると、比叡山の武装化が進み「僧兵」と呼ばれる武装した集団が登場します。

その遠因をたどると、西暦743年に制定された「墾田永年私財法」とういものがあり、これによって私有地を持つことが出来るようになった貴族や寺社などの有力者が開墾地を増やすようになり、その開墾地を守るために各地で武装化が進み、そうした流れの中で武装した「僧兵」が、この時代、各地の寺院などで見られるようになりました。

特に奈良の興福寺と比叡山の延暦寺は南都北嶺(興福寺は南都、延暦寺は北嶺)と呼ばれ、場所的に京の朝廷に近く天皇・上皇を脅かすほどの力を持ちました。

僧兵という「武力」をもった延暦寺は、次第に「嗷訴」(ごうそ)と呼ばれる行動を起こすようになりました。

彼らは土地問題や人事の問題など山門の利権が絡む問題が起きると、自らの要求を押し通そうと、武装して山を下り都に押し寄せました。

その時彼らがよく用いたのが「神輿」で、彼らはそれを担いで押しかけ要求を行い、通らなければ神輿を御所の門前に放置し、政治機能を実質上停止させるなどの傍若無人を行い、院政期に絶大な権力をもった白河法皇も「賀茂河の水、双六の賽、山法師、是ぞわが心にかなわぬもの」と嘆いたほどだったようです。

ちなみに、「神輿」というのは日吉大社の神輿のことで、この時代は神仏習合にもとづく「本地垂迹説」が広く信じられており、延暦寺は自らが影響力をもつ日吉大社の神威をりようしたものでした。仏の世界にも「仏罰」はありましたが慈悲が売り物の仏教では印象が弱いため、神の「神罰」を前面に押し出してデモンストレーションしたんですね。 -

仏教の総合大学としての延暦寺と鎌倉新仏教

最澄と同じ時代に活躍した弘法大師空海は密教だけを学んで帰国したのに比べ、最澄の方は唐から帰国するとき法華経を中心に広く天台教学、戒律、密教、禅の4つの思想を学び日本に伝えましたが、そのことにより比叡山はその後の「仏教の総合大学」としての性格を持つようになりました。

そして、平安時代から鎌倉時代にかけて延暦寺から多くの名僧が排出されました。

今までの仏教はおもに天皇や貴族のための仏教であり、武士や農民からは崇敬されていたものの分かりにくく救いの対象になりづらい側面がありましたが、ここから生まれた新仏教は分かりやすく当時台頭していた武士階級や町人、農民などに広がりました。

その代表的なものをまとめると以下のようになります。

■ 良忍(聖応大師)1072年~1132年 融通念仏宗

■ 法然(円光大師)1133年~1212年 浄土宗

■ 栄西(千光国師)1141年~1215年 臨済宗

■ 親鸞(見真大師)1173年~1262年 浄土真宗

■ 道元(承陽大師)1200年~1253年 曹洞宗

■ 日蓮(立正大師)1222年~1282年 日蓮宗 -

織田信長による延暦寺の焼き討ちと復興

投稿者がファイル作成, Public domain, via Wikimedia Commons

織田信長の延暦寺焼き討ちは非常に有名な歴史的事件として知られています。

そもそものきっかけは、信長が比叡山のもつ寺領を横領したことと、対立していた浅井長政・朝倉義景らを比叡山に匿ったことがありましたが、それ以外にも、延暦寺が北陸路と東国路の交差点にあり、山上に数多くの坊舎などがあり数万の兵を擁することが可能な点など戦略的に重要な拠点であるところから、当時、信長包囲網に苦しんでいた信長としては、この延暦寺の非武装化、つまり「延暦寺の破壊」が望まれたという背景もあります。

当時、寺社の多くは武装しており戦国武将のような世俗の権力とある意味において同じ存在といえるものでした。特に延暦寺は京に近い分だけ政治に深く関与する傾向があったといえます。

信長は、自分たちに味方するか、さもなくば浅井・朝倉方どちらにもつかず中立の立場をとるよう要求しましたが、延暦寺は拒否、これにより信長は延暦寺焼き討ちを決意したといわれています。

この動きを知った延暦寺は、黄金の判金300、堅田からは200を贈って攻撃中止を願い出ましたが信長の決意は変えられませんでした。

元亀2年(1571年)9月12日、信長は長年延暦寺と対立してきた園城寺に本陣を置き、焼き討ちを実行します。

この焼き討ちにより、延暦寺や日吉社の堂塔はことごとく炎上し数多くの僧兵・僧侶が殺害されました。

焼き討ち後、延暦寺や日吉大社の寺領、社領は明智光秀・佐久間信盛・中川重政・柴田勝家・丹羽長秀らに配分され、延暦寺は完全に破壊されます。

その後、織田信長は本能寺に斃れ、代わって豊臣政権の時代がくると、復興の動きがみられるようになっていきます。

詮舜とその兄賢珍らの働きもあり、天正12年(1584年)5月1日、羽柴秀吉から僧兵を置かないことを条件に山門復興が許可され、青銅1万貫が造営費用として寄進されました。

東塔の根本中堂は仮堂ながらも再建が進められ、天正17年(1589年)10月に完成し、焼き討ちで途絶えていた「不滅の法灯」も出羽国の立石寺から移されて復活を遂げました。

その後も再建はすすみ、寛永19年(1642年)徳川家光によって本格的な根本中堂の再建がなされました。 -

園城寺(三井寺)との対立

最澄により開かれた天台宗には顕教と密教とがありましたが、ほぼ同時代に生きた空海は密教のみをきわめて帰国し、後に空海の持ち帰った密教こそが密教のスタンダードになり、天台宗の密教は傍系とうことが後にわかるなど、不完全なものとされるようになりました。

こうした事情を受けて、その後最澄の2人の弟子が別々の時期に唐に渡り、密教を学び比叡山に正当となる密教を伝え、天台宗の密教は完成することになります。

この2人の弟子、円仁(慈覚大師、794年~864年)と円珍(智証大師、814年~891年)の弟子がそれぞれ、円仁派と円珍派として別れ互いに対立するようになりました。そして正暦4年(993年)円仁派は円珍派の根拠地となっていた千手院(山王院)などの堂舎を打ち壊して、円珍派の僧約千人を追放処分にすると、円珍派は山を下りて延暦寺の別院であった園城寺(三井寺)に入り、延暦寺から独立したのでした。

その後の延暦寺による園城寺への攻撃、焼き討ちは続き、中世末期までに園城寺は大規模なものだけで10回、小規模なものまで含めると50回にもわたり焼き討ちをうけたといいます。 -

今も続く厳しい修行「千日回峰行」と「十二年籠山行」

行者の服装(1954年7月発行の国際文化情報社「国際文化画報」より)

Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

延暦寺には「十二年籠山行」と「千日回峰行」という2つの難行が知られています。

「十二年籠山行」は、12年の間、比叡山内にはられた「結界」を出ることなく、最澄の廟所である浄土院に籠って、まるで彼が生きているかのように仕え、祈りを捧げるというものです。修行者は「侍真」(じしん)とも呼ばれ、元禄年間から117名が侍真として籠山行に臨み、81人目の満行者がいるとのことです。

「千日回峰行」は平安時代に相応が始めた修行で比叡山の霊場・礼拝所などを巡り約4万キロを歩くというものです。

最初に百日回峰行を終えて、3年間は1年のうちの100日間を、1日30Kmを歩き255カ所の霊場を礼拝して回ります。そして次の2年間は1年に200日を行い、5年間で通算700日の修行を行い、700日を過ぎたら、最後、9日間の「断食、断水、不眠、不臥の行」を行います。これが終わると次の6年目に、1年間に100日の行を行い1日にいままでの倍の60Kmを歩き巡礼場所も増加します。ほぼ寝ずに歩く計算になりますが、最後の100日は最初の1日30Kmの行に戻ります。1,000日間で歩く距離は、延べ4万Kmにも及び、ほぼ地球を一周する距離になります。

修行を満行した僧侶は「北嶺大行満大阿闍梨」と呼ばれ、比叡山延暦寺の記録ではいままでに47人の満行者がいるとのことです。

史跡を選択

- 地図アイコン

ロード中です。しばらくお待ちください。

史跡「延暦寺」の口コミ Googleの口コミより出力

-

投稿者:Mario M.

非常に荒々しい修行の厳しさ、建物の独創性、重厚な内部が身を引き締める感じでしたね。 比叡山は仏教の動、高野山は仏教の静と言う様に感じて、仏教の奥深さ、意識、神秘に興味が、より強くなった。 昔は、仏教も戒律が厳しかった様です。 此より、女人入場禁止等と言う現代では、大問題の種に成る場所もあった気がします。 現在社会は自由な生活、高度成長の弊害か、利己主義文化が蔓延して、生活様式の変化等が起きているのでしょうか? 有るお寺の門前に、「自分と気の合わぬ人を、悪い人と言う。気の合う人を、善い人と言う。」と書いてありました。 先祖を、敬うことを、忘れてきた様ですし、お寺の存在すら薄くなっているようです。 日本国民としての、愛国心、伝統、文化継承、厳しい戒律、躾の中に、正しい生活、豊かな生活、大切な物を見つけられると良いですね❗️ 生きている事に、感謝の気持ちを持って大切にしてくださいね😋 「古きを、訪ねて、素晴らしさを知り、新しきを、作る。」 ゆっくりと、再度、訪問する予定です。 日本人としての誇りを心に持って、行きたいですね。😋 私の師匠は、時代劇の「大岡越前」「遠山金四郎」を、TVで観ると涙が出ると、言ってます。 正義が、勝つ社会、義理人情、感謝の心の有る日本は、何処に行ったのかと、嘆いています。

-

投稿者:saku sakuママさん

拝観料は1000円で一瞬高く感じますが 沢山お参りが出来て、値打ちは十分😊 ただお参りする箇所が多いので 時間に余裕をもってお参りに行くのが良いです。 それとかなり歩く事にもなるので その覚悟で靴も歩きやすい物がおススメ。 階段も多いです 沢山、仏教に関する説明がありますし、歴史好きにはたまらないと思います😊 ご朱印は色んな場所で頂けるます‼️ 車で行く場合は有料道路をつかうのてかなり高額になります😓 歩くかバスなどを利用あるのが コストを抑えたい方には良いです😅

-

投稿者:森福卑弥呼

わが国屈指の超巨大 広大なパワースポット 京都と琵琶湖との間にそびえる霊峰 山頂からの景観は絶景 世界遺産 遣唐使にも参加の超エリート伝教大師最澄さん 名だたる歴史上の人物も修行の聖地 東塔、西塔、横川エリアと広大すぎて時間が足りません…かけ足での参拝も終え帰路には疲労困ぱい しかし何故か不思議 重力のような魔力?がカラダ全体に…ひょっとして凄いパワーかも知れないと勝手に思っちゃってなりません。機会あれば…リピーターになっちゃうよ。

-

投稿者:Y N

琵琶湖テラスの帰りに寄りました。3時くらいについたので1/3しか見られませんでした。比叡山ってとても広いのですね。リサーチ不足でした。根元中堂は改装工事中でした。完成したらまた見られるといいですね。中には一部入ることができました。 鐘を鳴らす体験ができます

-

投稿者:nozomu miura

昔から行ってみたかった比叡山延暦寺。信長に山ごと焼かれたという記述ではじめてその存在を知ってから行ってみたかったんです。八瀬比叡山口駅からケーブルカーとロープウェイで山頂に行き、そこからバスで東塔へ。バスは1日乗車券がお得ですが、どこで買えるかわかりませんでした。比叡バスターミナルのほうが中心感あるけど、どちらも同じところに行きつく。ちなみに私はなにも知らずに西塔まで行き、「え、静寂すぎ。拝観受付無いけどいいんですか。」と思いました。拝観受付は東塔地域にございます。売店もございます。国宝館と根本中堂もあり、見どころ多いです。西塔地域は静寂に包まれていて心地いいです。もうひとつの横川地域は行けなかったので、次こそは行きたいです。帰りは坂本駅を回りました。琵琶湖がよく見えます。おわり。

会員による投稿

通常コメント ※非会員も投稿できます

コメントを投稿しませんか?

歴探巡旅は旅と歴史をテーマにしたポータルサイトです。

ユーザーの皆様とともにコンテンツを作り上げ盛り上げ交流していきたいという思いのもの運営しております。

写真付きのコメントも歓迎します。

史跡にまつわる逸話や感想など、歴史好きな皆様の投稿をお待ちしております。

史跡「比叡山延暦寺」についての読者投稿

コメント投稿

延暦寺(えんりゃくじ、旧字体:延󠄂曆寺)は、滋賀県大津市坂本本町にある標高848mの比叡山全域を境内とする天台宗の総本山の寺院。山号は比叡山。本尊は薬師如来。正式には比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)と号する。

平安時代初期の僧・最澄(767年 - 822年)により開かれた日本天台宗の本山寺院である。住職(貫主)は天台座主と呼ばれ、末寺を統括する。横川中堂は新西国三十三箇所第18番札所で本尊は聖観音である。1994年(平成6年)には、古都京都の文化財の一部として、(1,200年の歴史と伝統が世界に高い評価を受け)ユネスコ世界文化遺産にも登録された。寺紋は天台宗菊輪宝。

比叡山、または叡山(えいざん)とも呼ばれる。このほか、興福寺を指す南都に対して北嶺(ほくれい)、園城寺を指す寺門に対して山門の異称もある。

比叡山延暦寺の簡易歴史年表

| 天平神護2年(766年) | 三津首広野(みつのおびとひろの)後の伝教大師・最澄が近江国滋賀郡に生まれる。 15歳の時に近江国分寺で得度(出家)し、最澄と名乗り、20歳の時に、奈良の東大寺で受戒し正式の僧となる。 |

|---|---|

| 延暦7年(788年) | 現在の根本中堂の位置に薬師堂・文殊堂・経蔵からなる小規模な寺院を建立、一乗止観院と名付ける。 |

| 延暦23年(804年) | 最澄、遣唐使船で唐に渡る。霊地・天台山にて天台教学、大乗菩薩戒、天台教学を学び、越州(紹興)の龍興寺にて密教、禅を学ぶ |

| 延暦24年(805年) | 最澄帰国。天台宗を開く |

| 延暦25年(806年) | 日本天台宗の開宗が正式に許可される。 |

| 弘仁13年(822年) | 大乗戒壇の設立が認められる。 これにより、天台宗が独自に僧を養成できるようになった。最澄の死後7日目の事だった。 「戒壇」は国家公認の僧となるための儀式で、当時は日本に3箇所(奈良・東大寺、筑紫・観世音寺、下野国・薬師寺)しか存在しなかったた。 |

| 正暦4年(993年) | 円仁派と円珍派に分裂し、円珍派の僧約千人ほどが山を下りて延暦寺の別院であった園城寺(三井寺)に入り独立した。 以後、延暦寺の山門派(円仁派)と園城寺の寺門派(円珍派)に分かれて抗争を繰り返すようになる。この中で僧兵による武装化が進んでいった。 |

| 院政期 | この頃になると延暦寺の武装化が進み、たびたび強訴という手段をもって、朝廷に自らの要求を押し通そうとするようになる。 強大な権力を持っていた白河法王をして「賀茂河の水、双六の賽、山法師、是ぞわが心にかなわぬもの」と言わしめるほどであった。 |

| 建武3年(1336年) | 後醍醐天皇が延暦寺に立て籠り足利尊氏と戦う。延暦寺は天皇方に味方した。 |

| 永享7年(1435年) | 室町幕府の六代将軍・足利義教、謀略により延暦寺の有力僧が誘い出されて斬首される。 これに抗議する形で、多くの僧侶が根本中堂に火を放って焼身自殺した。 その後、義教が嘉吉の乱で殺害されると、比叡山は武装を強化し再び独立国のような状態に戻ってしまう。 |

| 嘉吉3年(1443年) | 後南朝の日野氏など、南朝復興を目指し、奪った三種の神器(剣璽)と共に一味は根本中堂に立て籠り、 幕府軍や僧兵に討たれるという「禁闕の変」が起きる。 |

| 明応8年(1499年) | 管領細川政元、対立する前将軍足利義稙の入京に協力的であった延暦寺に対し焼き討ちを行う。 これにより根本中堂をはじめとする山上の主要な伽藍が焼かれた。 |

| 元亀2年(1571年) | 織田信長による延暦寺の焼き討ちが起きる。 延暦寺は、信長に敵対的な浅井長政・朝倉義景を比叡山にかくまうなどの行為を行っていたが、信長は、自身の味方になるか中立を保つか態度を決めるよう再三にわたり通達を行っていた。しかし延暦寺側は信長の要求を断固拒否。 その事態を受けて信長は、9月12日、園城寺に本陣を置いて比叡山を取り囲み焼き討ちを実行した。 この事件により延暦寺は完全に破壊されてしまう。 |

| 天正12年(1584年) | それ以前から復興運動は行われていたが、この年、羽柴秀吉により山門復興の許可が下る。 正覚院豪盛、施薬院全宗、観音寺詮舜、恵心院亮信ら天台僧によって再建事業が行われる。 ・正親町天皇からも諸大名に対して延暦寺復興の勧進を募る綸旨 ・秀吉によって延暦寺は1573石の寺領が寄進 ・徳川家康によって3427石が寄進 など |

| 寛永2年(1625年) | 天海により上野に東叡山寛永寺が建立される。 この時をもって天台宗の権威は寛永寺に移ってしまい。昔日の威光は失われる。 ※ しかしその後の慶応4年(1868年)に江戸で上野戦争が勃発すると、戦火により寛永寺が大打撃を受ける事となり、それよにって延暦寺が天台宗の宗務を奪い返す形となり、再び天台宗の総本山としての復活を果たすことになった。 |

| 寛永19年(1642年) | 徳川家光によって本格的な根本中堂の再建がなされる。 |

| 明治元年(1868年) | 神仏分離令により延暦寺の鎮守社であった日吉社が独失、名称を「日吉大社」と改めた。 この時に、境内にあった仏像、仏具を全て処分する廃仏毀釈が大規模に行われ、この動きが全国の神社に波及していくきっかけとなった。 |

| 現代 | 昭和31年(1956年)重要文化財だった大講堂から出火、鐘台に類焼しこれら2棟とその他の堂舎が全焼 昭和62年(1987年)8月3日、8月4日両日、比叡山開創1200年を記念し、世界の宗教指導者が比叡山に集い「比叡山宗教サミット」が開催された。 ※ その後も毎年8月比叡山で「世界宗教者平和の祈り」が行なわれている。 平成6年(1994年)延暦寺は「古都京都の文化財」の一環としてユネスコの世界遺産に登録される。 平成27年(2015年)4月24日「琵琶湖とその水辺景観- 祈りと暮らしの水遺産 」の構成文化財として日本遺産に認定される。 |

メインのカテゴリーが『比叡山延暦寺』と同じ史跡の一覧

史跡記事の過去のアーカイブです。史跡記事ではテーマに関連する様々な歴史的名所をご案内します。

各名所についての細かい内容についても知ることが出来ますのでぜひご覧ください。

-750x530.jpg)

いますぐ会員登録を行いスーパーコメントでこの史跡の記事を作成しませんか?

歴探巡旅は旅と歴史をテーマにしたポータルサイトです。

ユーザーの皆様とともにコンテンツを作り上げ盛り上げ交流していきたいという思いのもの運営しております。

スーパーコメントは写真付きのコメントで会員であれば自分のコメントを編集したり削除したりできます。

また、自分のコメントが一覧表示されたページが自動で作成されて表示されます。