織田信長【尾張統一編】第四部:村木砦の攻防戦

- 今川勢の進軍

- 斎藤道三から送られた将兵

- 信長の進軍

- 5

信長、美濃の斎藤道三に留守役の将兵派遣を依頼する

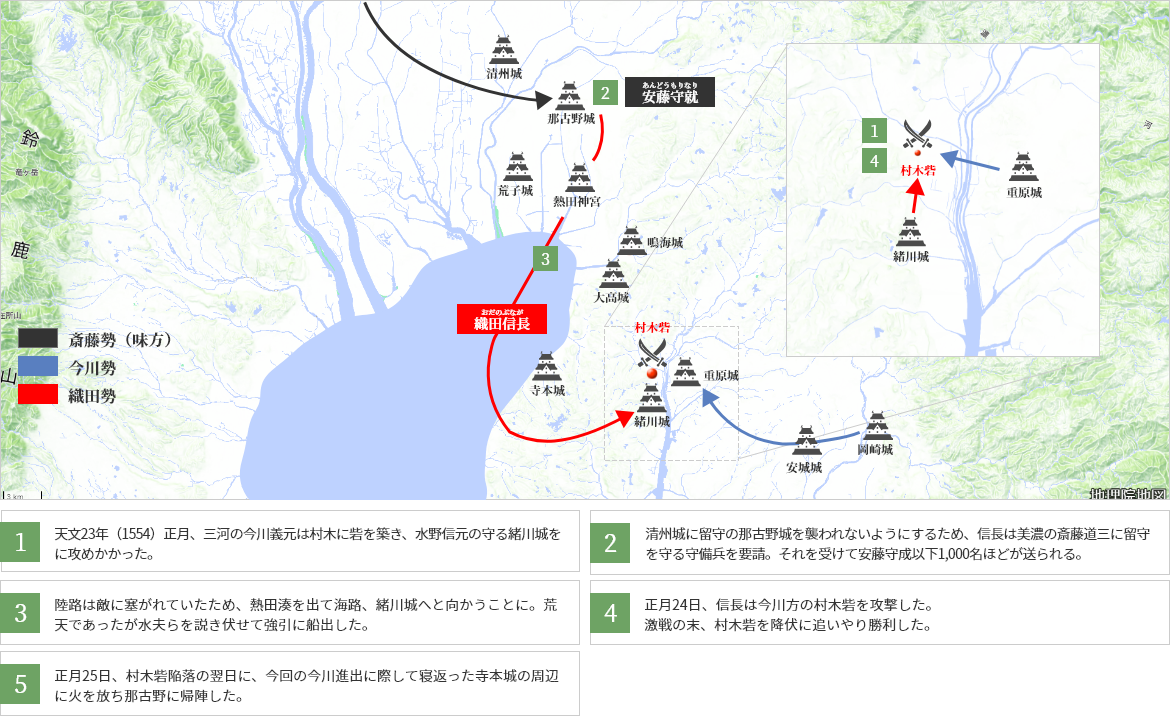

地図で確認する水野信元の救援要請を受けて出陣の意を固めた信長は、敵対する清州城から留守の那古野城を守るため、同盟関係にある斎藤道三に将兵の派遣を依頼する。 - 7

熱田湊(熱田神宮のあたり)より海路、緒川城を目指す

地図で確認する陸路は敵に塞がれているため、出発当日は熱田神宮に宿泊し、翌日、熱田湊を出て海路緒川城に向かうことになった。荒天であり水夫たちが反対したが強引に船出し、多半島の西岸に上陸、その後陸路を進んで23日に緒川城の水野信元と合流した。

前回の赤塚の戦い

尾張の信長と美濃の

信長は、かつて父・信秀が亡くなった時に今川方に寝返った

今川勢、さらに水野信元の緒川城を攻撃

今川はさらに尾張への進出を強化し、天文23年(1554)水野信元の居城である緒川城の攻略に乗り出した。水野氏は尾張国緒川から三河国の刈谷にかけての地域を有する国人で、信元の代から

信長はこれを見捨てることは出来ないと判断し、ただちに軍勢を差し向けることに決めたのだった。

解説

信長、美濃の斎藤道三に那古屋城の留守を委託して出陣する

ただ、ここで一つ問題があった。それは

清州城には尾張守護(国主)の

彼らは今だ信長に従っておらず、那古野城を空にして出陣するわけにはいかなかった。そこで信長は美濃の

解説

荒海を越えて緒川城に到着

こうして1月21日に信長は那古野を出陣した。那古野から緒川までは20キロあまりで、陸路は今川勢により封鎖されているため、信長は熱田から海路知多半島の西岸へと上陸することにした。

出発当日は熱田(

船は無事、海路知多半島の西岸へと到着し、その後陸路を進んで23日に緒川城に至り水野信元に会うとが出来た。信長は信元に戦況などを聞き、その日は緒川城にて夜を過ごし、翌24日は夜明けとともに出撃し、午前8時頃に今川勢の立てこもる村木砦に攻めかかった。

解説

この時に出てくる話は「平家物語」で源義経が平家打倒を掲げて京を出立した折に、福島のあたりで暴風雨に会いそのまま海を渡るのは危険なので船尾の櫓とは別に退却用に船頭の櫓をつけるべきと提案する梶原景時に対して、戦う前に逃げることを考えていてはどうにもならないと一蹴し、そのまま出航した源義経の故事によるものである。この時、源氏の率いる船団は200艘ほどあったが、梶原景時に遠慮してか暴風雨を懸念してか、5捜だけが義経に従い、見事、屋島の戦いで勝利を収めたという。

村木砦の攻防戦

村木砦の北側は天然の要害でここに守備兵はなく、東側は砦の表面で、搦め手(裏側)は西側にあたった。南側は甕の形に大きく掘り下げた空堀からなりその守りは強固なものであった。信長は叔父の信光に搦め手への攻撃を依頼する一方、自身は攻めにくい南側の攻撃を担当した。また東側の大手側(表側)は水野信元が担当した。

こうして始まった村木砦攻めは熾烈な激戦となった。

信長方は信長自体が直接采配を取り、南側の堀を我劣らじと堀をよじ登り、突き落とされては登りなど繰り返し死者・負傷者も数知れず、一方、鉄砲隊を使っては取っ替え引っ替え撃たせた。

一方、搦め手(裏側)の

夕暮れ時、本陣に戻った信長はこの日の将兵の働きや死傷者について報告を受けた。信長の小姓衆にも数多くの死者が出て目も当てられない状況であった。信長はこの様子を聞いて涙を流した。

村木砦の戦い後

激戦の翌日、信長は今回の今川の動きに応じて寝返った寺本城の城下を焼き払い那古野に帰陣した。1月26日に信長は那古野城の留守を守っていた安藤守就の陣所に赴くと今回の件についての礼を述べた。その後、守就は美濃に引き上げ

道三は「恐るべき男だ。隣国にはいて欲しくない人物よ」といって感心すると同時に警戒感もあらわにした。

管理人ひと言

安食の戦いに続く。

記事に関連する史跡

記事に関連する登場人物

織田信秀

永正8年(1511年)生~天文21年3月3日(1552年3月27日)没 尾張の戦国大名。尾張の守護代・織田大和守家の庶流である織田弾正忠家の当主で、織田信長の父。 織田弾正忠家の勢力拡大をはかり、尾張国内はもとより美濃、三河にまで勢力を広げ、後の織田信長の勢力拡大のもとをつくる。尾張国内にあっては、名古屋城を奪い経済都市である津島、熱田を抑え、国外にあっては西三河から美濃大垣城にいたる勢力を獲得するも、晩年は西三河を失い、斎藤道三に敗れるなど窮地に立たされる。家督を嫡男の信長に譲る。

斎藤道三

他に、斎藤利政(さいとうとしまさ)とも。 明応3年(1494年?)生~弘治2年4月20日(1556年5月28日)没 美濃の戦国大名。 美濃の蝮という綽名で知られ、主君の土岐頼芸を追放し美濃の国主となる。 尾張の織田信長の娘婿となり同盟関係を結ぶ。 晩年は家督を子の斎藤義龍へ譲るも、義龍に攻められて殺害された。

コメントを投稿しませんか?

歴探巡旅は旅と歴史をテーマにしたポータルサイトです。

ユーザーの皆様とともにコンテンツを作り上げ盛り上げ交流していきたいという思いのもの運営しております。

写真付きのコメントも歓迎します。

史跡にまつわる逸話や感想など、歴史好きな皆様の投稿をお待ちしております。

この記事についての読者投稿