織田信長【尾張統一編】第一部:織田信秀、死す

織田信秀、死す

天文21年(1552年)3月3日、

当時19歳の信長の前途は多難であった。

信秀が病没する以前から尾張には、信長の

尾張国内がこのような状況である一方、駿府の

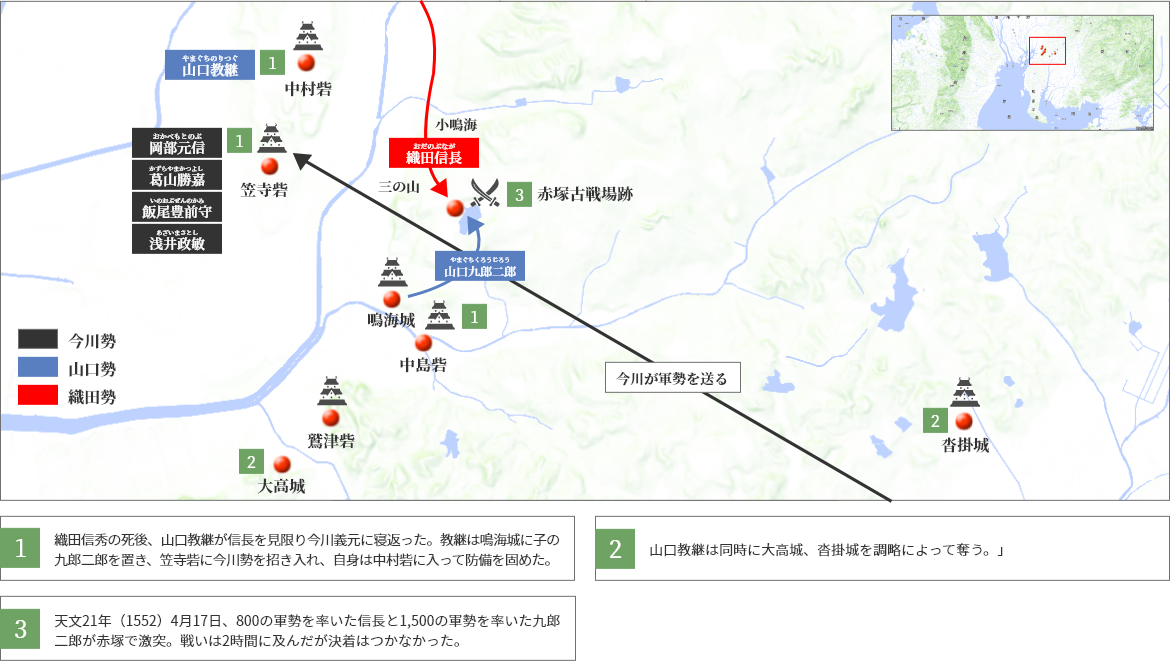

赤塚の戦い

こうした中で

今川義元は

その義元が、信秀亡き今、尾張を侵食するべく動き出す。

まず、

まず

管理人ひと言

信長は800の軍勢を率いて那古野城を出陣し、中根村を駆け抜け小

そして

しばし矢戦の後、槍戦となり、巳の刻(午前10時頃)より午の刻(午後12時頃)まで乱戦となった。

あまりの接近戦のため、首を取り合うこともなかった。

元々は味方同士で顔見知り同士の戦いであったため、敵陣に逃げ込んだ馬はお互いに返し合い、生け捕りになった者も交換して帰陣となった。

その後の展開

一方、

天文21年(1552年)8月15日、

そして、松葉城主の織田伊賀守と深田城主の織田信次を人質とするという暴挙に出た。

その後の展開

(第二部へ続く)

記事に関連する史跡

記事に関連する登場人物

織田信秀

永正8年(1511年)生~天文21年3月3日(1552年3月27日)没 尾張の戦国大名。尾張の守護代・織田大和守家の庶流である織田弾正忠家の当主で、織田信長の父。 織田弾正忠家の勢力拡大をはかり、尾張国内はもとより美濃、三河にまで勢力を広げ、後の織田信長の勢力拡大のもとをつくる。尾張国内にあっては、名古屋城を奪い経済都市である津島、熱田を抑え、国外にあっては西三河から美濃大垣城にいたる勢力を獲得するも、晩年は西三河を失い、斎藤道三に敗れるなど窮地に立たされる。家督を嫡男の信長に譲る。

斎藤道三

他に、斎藤利政(さいとうとしまさ)とも。 明応3年(1494年?)生~弘治2年4月20日(1556年5月28日)没 美濃の戦国大名。 美濃の蝮という綽名で知られ、主君の土岐頼芸を追放し美濃の国主となる。 尾張の織田信長の娘婿となり同盟関係を結ぶ。 晩年は家督を子の斎藤義龍へ譲るも、義龍に攻められて殺害された。

コメントを投稿しませんか?

歴探巡旅は旅と歴史をテーマにしたポータルサイトです。

ユーザーの皆様とともにコンテンツを作り上げ盛り上げ交流していきたいという思いのもの運営しております。

写真付きのコメントも歓迎します。

史跡にまつわる逸話や感想など、歴史好きな皆様の投稿をお待ちしております。

この記事についての読者投稿